- 通常カタログNo.222

- 特別カタログNo.222

- ※カタログの閲覧は会員専用となっております。会員の方はユーザーID、パスワードが必要です。会員登録は お問い合わせフォームからどうぞ!!

6月4日、10 日は『歯の衛生週間』 6月4日は『虫歯予防デー』です。

6月4日、10 日は『歯の衛生週間』 6月4日は『虫歯予防デー』です。

現代人の食物は「甘くて軟らかい」そして、様々な添加物(化学物質)が含まれています。たとえば砂糖の消費は100年前は国民一人当り年間3kgだったのが、現在その10倍以上になりました。戦中戦後の砂糖のない時代に数年遅れて学童のむし歯は激減しました。また、現代の食物は、化学肥料や飼料、農薬のため、食物本来の栄養がないものとなってきており、その加工食品は軟らかく、歯の表面に付着して微生物の温床になりやすくなっています。野性のサルや古代人と同じように繊維質の多い硬い食物を良くかんで食べれば、歯と顎は丈夫になり、汚れもつきにくいのです。地球環境汚染、それは今や人間の口の中、体の中まで着実に進んでいます。

現代人の食物は「甘くて軟らかい」そして、様々な添加物(化学物質)が含まれています。たとえば砂糖の消費は100年前は国民一人当り年間3kgだったのが、現在その10倍以上になりました。戦中戦後の砂糖のない時代に数年遅れて学童のむし歯は激減しました。また、現代の食物は、化学肥料や飼料、農薬のため、食物本来の栄養がないものとなってきており、その加工食品は軟らかく、歯の表面に付着して微生物の温床になりやすくなっています。野性のサルや古代人と同じように繊維質の多い硬い食物を良くかんで食べれば、歯と顎は丈夫になり、汚れもつきにくいのです。地球環境汚染、それは今や人間の口の中、体の中まで着実に進んでいます。

歯の表面に付着している白いものは「食べかす」だと思っている人もいますが、これは歯垢(デンタルプラーク)と呼ばれるもので微生物(細菌)とその排泄物との塊です。歯垢は粘着性が高く、どんなにうがいしても残っています。最近の研究では、この歯垢の中に住むむし歯菌「ストレプトコッカス・ミュータンス」がむし歯の直接の原因と言われています。この「ミュータンス」はデキストランだけでなく、乳酸などのいろいろな酸を作り出し、硬いエナメル質を溶かし、穴をあけてしまいます。

以上のことから考えると、むし歯、歯周病は、ガンや糖尿病などと同じように「生活由来性疾患」であり、文明病です。これを防ぐには、①食生活を改善し、甘いもの、軟らかいものはさけ、硬いもの、自然のもの、添加物のないものを食べ、生体の抵抗力をつけ、歯を丈夫にすることです。②良いハブラシ、ハミガキ剤でブラッシングをし、口の中の環境を改善してやることです。ブラッシングはいわば硬い食物の代用繊維であり、歯垢を除去し歯肉をマッサージする役割をします。日本では一千年前から食後にお茶の習慣がありました。このよさは現在、科学的に見直されてきています。すなわち、緑茶の中には、ビタミンAやCなど歯を丈夫にする栄養が含まれていると同時に、フラボノイドやカテキンなどのタンニンが口臭を除去し、むし歯菌「ミュータンス」増殖を阻止する働きのあることがわかったのです。

☆太陽油脂の歯みがき☆

31423143314431453156☆太陽油脂のマウスウォッシュ☆

3148- 通常カタログNo.221

- 特別カタログNo.221

- ※カタログの閲覧は会員専用となっております。会員の方はユーザーID、パスワードが必要です。会員登録は お問い合わせフォームからどうぞ!!

良い材料を混ぜて凍らせただけ!6つのアイスキャンデー - 大阪 ネージュ

良い材料を混ぜて凍らせただけ!6つのアイスキャンデー - 大阪 ネージュ

①原料の安全性を徹底して追求しています。

ポストハーベスト農薬、遺伝子組み 換え、放射能汚染、食品添加物などの心配のある原料を使いません。キャリーオーバーも排除しています。

②製造工程で素材の良さを損なわない工夫をしています。余分な加熱やホモジナイズをしません

③原材料の特徴、こだわり。

ミルクは牛乳・濃縮乳はよつ葉乳業の乳を使用。あずき豆は北海道産の小豆を使用。みかんは無茶々園の低農薬みかんを使用した、上品な味。ブルーベリーは世界で約千トンしかない貴重なオーガニックの野生ブルーベリーを手摘みしました。チョコはアルカリ処理をしないカカオパウダーを使用。宇治金時は月ヶ瀬健康茶園の自家製茶工場の有機JAS認定の緑茶を使用しています。

ミルクキャンデー

よつ葉のノンホモ牛乳の、コクと風味がそのまま生きています。

原材料…ノンホモパスチャライズ牛乳(よつ葉乳業)、濃縮乳(よつ葉乳業)、ビートグラニュー糖

あずきキャンデー

北海道産小豆で作った粒あんを加え、粒の食感と自然な小豆の味わいが楽しめます。

原材料…餡(特別栽培小豆 北海道浦幌産)、種子島甘蔗分蜜糖、天塩

みかんキャンデー

愛媛 無茶々園の柑橘果汁そのままのさわやかな酸味と風味です。

原材料…みかん果汁(愛媛 特別栽培)、ビートグラニュー糖

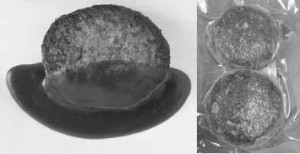

ブルーベリーキャンデー

貴重な野生の手摘みブルーベリーでソースを作り、アイスにしました。ベリーの粒も入ったさっぱり味。

原材料…ブルーベリー(カナダ 有機認証)、レモン果汁、ビートグラニュー糖

チョコキャンデー

甘さ控えめチョコミルク味。

原材料…ノンホモパスチャライズ牛乳(よつ葉乳業)、濃縮乳(よつ葉乳業)、ビートグラニュー糖、カカオパウダー(マレーシア産)

宇治金時キャンデー

粉末緑茶がほんのり香り、中にはあんが入っています。

原材料…粉末緑茶(静岡 有機栽培)、全脂練乳(北海道乳業)、ノンホモパスチャライズ牛乳(よつ葉乳業)、濃縮乳(よつ葉乳業)、餡(特別栽培小豆 北海道浦幌産)、ビートグラニュー糖

2812 |

冷凍ミルクキャンデー65ml×6本 | 800円 |

2813 |

冷凍あずきキャンデー65ml×6本 | 800円 |

2814 |

冷凍みかんキャンデー65ml×6本 | 800円 |

2815 |

冷凍ブルーベリーキャンデー65ml×6本 | 800円 |

2816 |

冷凍チョコキャンデー65ml×6本 | 800円 |

2817 |

冷凍宇治金時キャンデー65ml×6本 | 800円 |

- 通常カタログNo.220

- 特別カタログNo.220

- ※カタログの閲覧は会員専用となっております。会員の方はユーザーID、パスワードが必要です。会員登録は お問い合わせフォームからどうぞ!!

ハーブソーセージ新発売 北海道 興農ファーム

ハーブソーセージ新発売 北海道 興農ファーム

いつも弊社商品をご愛顧下さいましてありがとうございます。厳しい冬も何とかやり過ごして、暖かな春の訪れを感じ、ほっとしているこの頃です。

昨年は弊社創業者が亡くなるという事態もあり、皆様には大変ご不安やご心配をおかけしました。その後、残されたメンバーで、何とか頑張ってきております。ひとえに皆様のご支援の賜物と深く感謝いたしております。ありがとうございます。

まだまだ経営内容は十分とは言えず、いろいろな方々のお力をお借りしながら一日も早く安定した経営を実現したく、努力しているところです。

本日は、その一つとして、いくつかの新しい商品と今まである商品の中で、大型パックの規格を作りましたのでご案内いたします。

新商品は、ハーブソーセージで、厚切りとスライスを作ってみました。マジョラム・パセリ・オレガノを利かせたとても香りの良い逸品です。どちらも120gで厚切りは2枚入り、スライスは10枚前後です。

その他は、ソーセージやお肉の大型規格です。初夏の行楽シーズンに向けてご利用いただけるものでもありますので、ご検討くださいますようご案内いたします。

厚切り、スライスの2種類!

厚切り、スライスの2種類!

ハーブの香りとお肉の旨味が美味

おつまみやべ-グル、サンドイッチ等におすすめ

原材料…豚肉(興農豚/北海道産)、食塩、砂糖、香辛料

【1430】冷凍興農ハーブソーセージ(厚切り) 120g 550円

【1431】冷凍興農ハーブソーセージ(スライス) 120g 550円

興農牛、興農豚を使用してジューシーなメンチカツに仕上げました。

原材料…牛肉(興農牛/北海道)、豚肉(興農豚/北海道)、玉ねぎ

(北海道)、卵、パン粉、食塩、胡椒、ラード、フライ用小麦粉

ミックス(小麦粉、食塩、砂糖、卵黄粉末、山芋粉末)

【1438】冷凍興農メンチカツ徳用100g×10 1,775円

手作りのハンバーグです。ハンバーグのほかにも、肉詰め、スコッチエッグ等調理素材としてもどうぞ

手作りのハンバーグです。ハンバーグのほかにも、肉詰め、スコッチエッグ等調理素材としてもどうぞ

原材料…牛肉(興農牛/北海道)、豚肉(興農豚/北海道)、

玉ねぎ(北海道)、卵、パン粉、食塩、胡椒

【1437】冷凍興農手作り生ハンバーグ徳用100g×10 2,310円

1434 |

冷凍興農あらびきウィンナー徳用400g | 1,615円 |

1435 |

冷凍〃バジルウィンナー徳用400g | 1,615円 |

1436 |

冷凍〃行者にんにく入りウィンナー徳用400g | 1,615円 |

1115 |

冷凍興農豚ロース焼肉徳用400g | 1,550円 |

1116 |

冷凍興農豚肩ロース焼肉徳用400g | 1,420円 |

1319 |

冷凍興農牛ロース焼肉徳用400g | 2,835円 |